Strategisch steuern, mutig gestalten, Menschen einbinden: Rund 110 Expertinnen und Experten aus Kommunen, Politik und Wissenschaft sowie weitere Akteure diskutierten auf der 20. Regionalkonferenz am 12. März 2025 in Mönchengladbach, wie Smart City langfristig verankert werden kann. Workshops zu KI, Kommunikation und interkommunalen Kooperationen boten wertvolle Einblicke. Ein Highlight waren die kurzen, knackigen Elevator Pitches, bei denen sechs innovative Smart City Projekte in je vier Minuten auf der Bühne präsentiert wurden.

Smarte Lösungen: Elevator Pitches mit den Modellprojekten Smart Cities

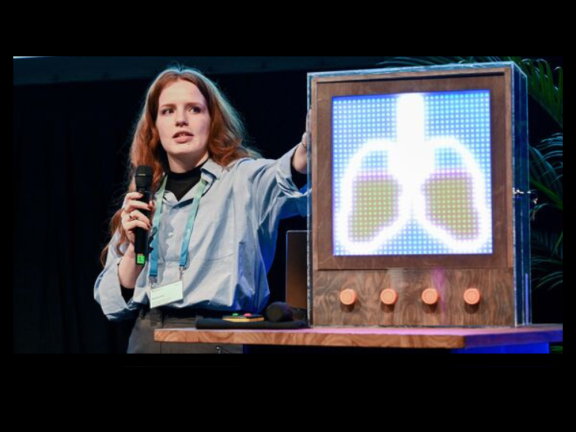

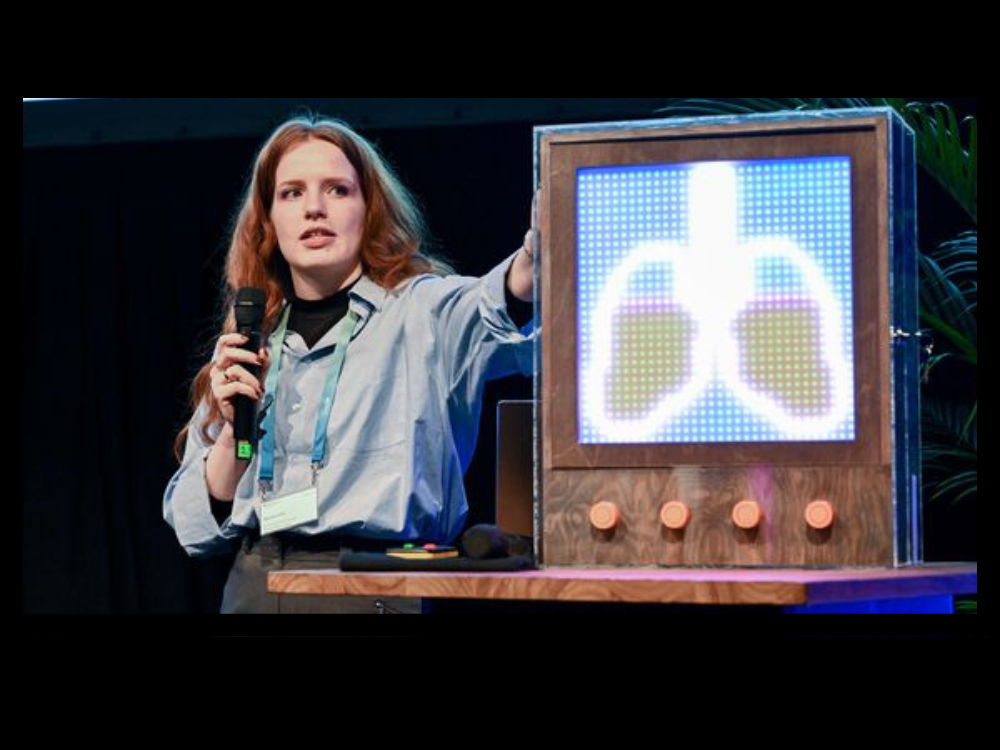

Mit einem besonders innovativen Format, den Elevator Pitches, wurden sechs Projekte aus den Smart Cities in vierminütigen Vorträgen präsentiert. Den Anfang machte Mareile Licht, wissenschaftliche Mitarbeiterin der TH OWL, aus unserem Smart-City-Projekt “Statt Daten Stadtdaten” der Stadt Detmold. Vorgestellt wurde der erste Prototyp des “Dezentralen Interface”. Dieses erhebt dank integrierter Sensoren Daten zur Luftqualität in der Stadt. Die erhobenen Daten werden in Echtzeit visualisiert und können mittels einer Votingstation von den Bürger*innen bewertet werden.

Außerdem wurde das “Brückenmonitoring” der Stadt Dortmund vorgestellt, ebenso wie die “Smarte Einsatzkräfte-Ortung” des Projektes digital.kommunal aus Lemgo/Kalletal, das “Smart Waste Tal” aus Wuppertal, das Ökosystem “Urban Stack” für smarte Städte aus Gütersloh sowie die “Open Smart City Screens” aus Solingen.

Podiumsdiskussion “Wie wird Smart City für alle erfahrbar?”

Im Mittelpunkt einer Podiumsdiskussion zum Thema “Wie wird Smart City für alle erfahrbar?” stand die Frage, wie smarte Städte und Regionen alle Menschen einbinden und für das Mitmachen begeistern können. Aus dem Austausch von Anja Lüttmann (CityLAB Berlin), Felix Heinrichs (Oberbürgermeister Stadt Mönchengladbach), Claus Arndt (Beigeordneter Stadt Moers), Renate Mitterhuber (BMWSB), Nils Ludwig (Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau und Digitalisierung NRW), wurden die folgenden zentralen Erkenntnisse gezogen:

• Smart City ist kein Selbstzweck: Städte müssen echte Use Cases identifizieren und Schmerzpunkte der Bürgerschaft adressieren.

• Beteiligung braucht Vielfalt, um alle Bevölkerungsgruppen zu erreichen: Der Mix aus analogen und digitalen Formaten ist entscheidend, zum Beispiel klassische Marktstände ergänzt durch Touchscreens und digitale Zwillinge.

• Städte als Experimentierorte: Orte wie CityLabs ermöglichen kreative Lösungsansätze durch gemeinsames Entwickeln und Testen neuer Technologien.’

• Kommunen brauchen starke Netzwerke: Interkommunale Zusammenarbeit hilft, Ressourcen zu bündeln und smarte Lösungen nachhaltiger umzusetzen.

• Bürgerinnen und Bürger haben wertvolle Ideen: Verwaltungen können von zivilgesellschaftlichen Initiativen lernen, zum Beispiel durch Ehrenamtliche, die LoRaWAN erklären, oder durch Freifunk-Initiativen für kostenloses WLAN.

• Daten als Grundlage für Innovation: Digitale Zwillinge und smarte Anwendungen verbessern nicht nur die Verwaltung, sondern auch Tourismus und Wirtschaft – der Datenaustausch zwischen Kommunen und Unternehmen sollte allerdings fair gestaltet sein.

• Finanzierung und Verstetigung von Projekten: Smart-City-Ansätze müssen von Anfang an auf Langfristigkeit ausgelegt sein. Betriebskosten und Strukturen sollten frühzeitig mitgedacht werden.

Zum Abschluss stand ein weiteres Highlight auf der Agenda: die Exkursion in den Nordpark in Mönchengladbach. Dort konnten Smart-City-Technologien live erlebt werden.

Wir bedanken uns für den wertvollen Austausch auf der MPSC-Konferenz in Mönchengladbach zum Kernthema “Beteiligung“ und haben gerne am innovativen Präsentationsformat der Elevator Pitches teilgenommen.

Mareile Licht (wissenschaftliche Mitarbeiterin der TH OWL) präsentiert das dezentrale Interface aus dem Projekt “Statt Daten Stadtdaten” in einem veirminütigen “Elevator Pitch”. Das dezentrale Interface zeigt das Bild einer Lunge und visualisiert die gemessenen Daten aus der Stadt. Foto: DLR

Im Mittelpunkt der Podiumsdiskussion zum Thema “Wie wird Smart City für alle erfahrbar?” stand die Frage, wie smarte Städte und Regionen alle Menschen einbinden und für das Mitmachen begeistern können. Axel Tillmanns (Moderation), Claus Arndt (Beigeordneter, Stadt Moers), Felix Heinrichs (Oberbürgermeister Stadt Mönchengladbach), Renate Mitterhuber (BMWSB), Anja Lüttmann (CityLab Berlin) und Nils Ludwig (Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau und Digitalisierung des Landes Nordrhein-Westfalen) teilten ihre Positionen (v.l.n.r.). Foto: DLR